唯真财经

中国自主研发的 “九天” 察打一体无人机因其颠覆性的 “空中无人机航母” 设计,成为全球军事科技领域的焦点。

以下从技术定位、实战价值、产业影响等维度展开深度解析:

以下从技术定位、实战价值、产业影响等维度展开深度解析:

一、“空中航母” 之称的本质:蜂群母舰与战略平台的双重定位 “九天” 无人机的核心突破在于异构蜂巢任务舱设计,其机腹集成的模块化舱段可容纳 200-300 架微型无人机或巡飞弹,形成 “母舰投送 + 蜂群执行” 的战术体系。

这种设计使其具备以下特性: 蜂群作战中枢 单次任务可释放数百架子机,执行侦察、电子干扰、饱和攻击等多样化任务。例如,首轮蜂群可瘫痪敌方雷达系统,次轮发射鹰击 - 12 反舰导弹完成致命一击,末轮投送物资支援登陆作战。这种 “三位一体” 打击模式对航母编队构成致命威胁 —— 三架 “九天” 配合 076 型两栖攻击舰,72 小时内可投送 600 架自杀式无人机,突破传统防空拦截极限。

战略级作战平台 采用涡扇发动机的 “九天” 具备7000 公里航程和1.5 万米升限,可从本土覆盖第二岛链全域,搭载长剑 - 20 巡航导弹时可实施洲际战略打击。其 6 吨载荷能力接近轰 - 6K 轰炸机的 75%,单机火力密度是美国 MQ-9 “死神” 无人机的 3 倍以上。 多任务灵活切换 通过开放式架构设计,“九天” 可在 2 小时内完成任务舱更换,从 “火力堡垒” 转变为 “飞行仓库” 或 “电子战枢纽”。例如,搭载医疗模块时可 6 小时内向灾区投送 20 吨救援物资,并建立应急通信网络,效率较传统运输机提升 3 倍。

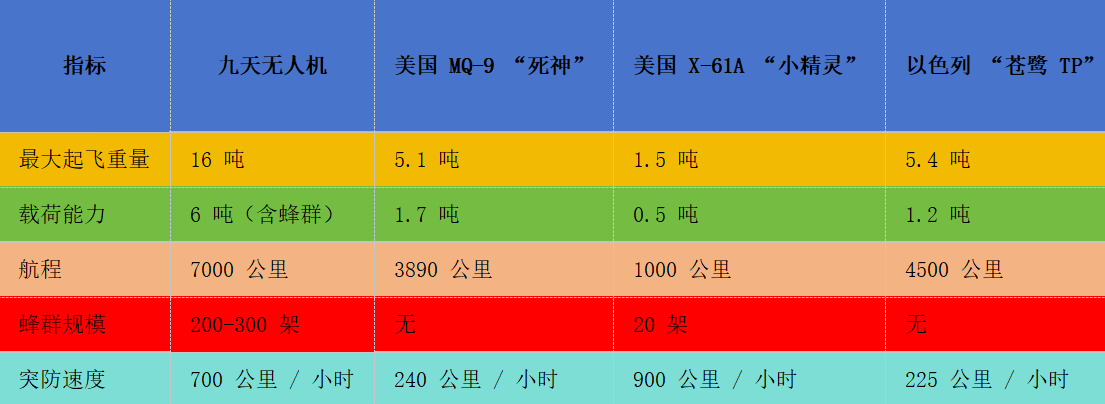

二、技术优势:重新定义全球无人机作战标准 与国际同类装备相比,“九天” 的技术代差体现在以下维度:

蜂群协同与生存能力 分布式智能控制:

在强电磁干扰下仍能保持 95% 的蜂群编队完整率,AI 自主决策系统 “天智” 反应速度比人工快 400 倍,目标识别准确率达 98.7%。 隐身与抗干扰:采用飞翼布局和超材料蒙皮,雷达反射面积(RCS)低至 0.001 平方米,优于美国 B-2 轰炸机;量子加密通信将指令延迟压缩至 0.03 秒,抗干扰能力提升 10 倍。

成本优势:单机造价约 2000 万元人民币,仅为 MQ-9 的 1/10,但拦截成本高达 20 枚 “爱国者” 导弹,形成 1:50 的效费比优势。

技术体系化创新

首创 “涡扇发动机 + 氢燃料推进” 混合动力系统,未来可升级至 3 马赫超音速巡航;运用数字孪生技术缩短研发周期至传统模式的 1/3,3D 打印技术使机体强度提升 30%、成本降低 50%。这种技术整合能力使 “九天” 成为全球首款具备 “洲际打击 + 蜂群控制 + 智能协同” 的全维度作战平台。

三、对我国军工的战略意义:从装备升级到体系重构

非对称作战的核心利器

“九天” 的 “低成本高密度” 打击模式可突破敌方昂贵的防空体系。例如,在台海推演中,其蜂群可首轮瘫痪敌方雷达,次波发射反舰导弹斩首指挥舰,末波空投物资支援登陆部队,彻底颠覆传统作战逻辑。这种能力使我国在区域拒止战略中获得主动权,显著降低冲突升级风险。

推动军事科技自主化

“九天” 80% 以上核心部件实现国产化,包括涡扇 - 9 发动机、量子通信模块、超材料隐身蒙皮等,规避了 “卡脖子” 风险。其研发带动了国内碳纤维(光威复材)、特种芯片(海格通信)、智能算法(科大讯飞)等产业链升级,形成千亿级产业集群。

争夺未来战争规则制定权

“母舰 - 蜂群” 作战体系领先美国同类项目(如 “灰狼” 计划仍处试验阶段),可能推动国际社会重新定义 “空中作战平台” 标准。同时,通过展示可控蜂群技术,我国试图主导 “自主杀伤武器” 的伦理讨论框架,在军事外交中占据话语权。

四、产量与市场价值评估:千亿级市场的崛起

产能规划与成本控制

产能爬坡:西安驰达产业园 2025 年首期产能 20 架,2026 年广州增城基地投产后总产能提升至 50 架,2027 年目标 80 架(其中 40% 用于出口)。

成本优化:规模化生产带动单机成本从 2025 年的 9000 万元降至 2027 年的 7200 万元,净利率预计达 12%-15%。

市场价值测算

军品市场:国内军方采购单价约 9000 万元,2027 年订单预计 20-25 架(合同额 18-22.5 亿元);出口单价约 1.2 亿元,东南亚国家(如印尼)已预留 40 架采购额度,潜在市场规模超 48 亿元。

民用市场:物流领域(顺丰、菜鸟)采购单价约 9000 万元,2027 年预计交付 20-30 架(合同额 18-27 亿元);应急救援、边境巡检等场景订单预计贡献 10-15 亿元。

产业链带动:碳纤维(光威复材)、电子系统(航天电子)、动力系统(航发动力)等配套产业规模将超 200 亿元,形成 “整机制造 - 核心部件 - 材料供应” 的完整生态。

五、产业链核心上市公司深度解析

“九天” 无人机的研发与量产涉及多个关键环节,以下为核心参与企业及技术贡献:

(一)整机制造与系统集成

中无人机(688297)

国内大型工业级无人机龙头,承担 “九天” 机体结构设计与总装任务。其 “翼龙” 系列无人机技术积累为 “九天” 的长航时、大载荷设计提供支撑,2024 年军工订单同比增长 45%。

航天彩虹(002389)

全球察打一体无人机市占率第二,彩虹 - 5 的模块化设计经验被应用于 “九天” 任务舱开发。公司 2024 年无人机业务营收占比提升至 60%,军贸出口量位居国内前三。

洪都航空(600316)

参与 “九天” 飞控系统研发,其 “利剑” 隐身无人机的飞翼布局技术为 “九天” 的隐身设计提供借鉴。2025 年拟募资 20 亿元扩产无人机生产线。

(二)核心材料与零部件

光威复材(300699)

国产碳纤维领军者,为 “九天” 提供 T800H 级碳纤维复合材料,用于机体轻量化(减重 20%)和隐身蒙皮制造。2024 年签订 36.64 亿元军工大单,锁定歼 - 20、运 - 20 等机型配套需求。

航天电子(600879) 负责 “九天” 航电系统集成,包括量子通信模块、分布式智能控制系统。其 “飞鸿” 无人机通信技术使 “九天” 在强电磁干扰下仍能保持 95% 的蜂群编队完整率。

北斗星通(002151) 提供高精度导航定位模块,确保 “九天” 在复杂战场环境下的定位精度(误差 < 0.5 米)。2024 年军品订单占比提升至 40%,北斗三号芯片出货量超 1000 万片。

(三)动力与能源系统

航发动力(600893) 为 “九天” 提供涡扇 - 9 发动机(无加力版),推力达 7.5 吨,油耗较进口发动机降低 15%。2025 年拟投资 30 亿元建设无人机发动机生产线,目标产能 500 台 / 年。

宁德时代(300750) 开发氢燃料电池模块,未来将应用于 “九天” 的混合动力系统,使航程从 7000 公里提升至 8000 公里。2024 年与西安驰达签订 5 年 20 亿元氢能电池供应协议。

(四)关键技术支持

海格通信(002465) 通过控股子公司西安驰达承制 “九天” 机体结构,2025 年西安产业园首期产能 20 架,2026 年总产能将达 50 架。其数字孪生技术使 “九天” 制造周期缩短 30%。

高德红外(002414) 提供红外热成像导引头,用于 “九天” 挂载的霹雳 - 12E 空空导弹,探测距离超 80 公里,抗干扰能力较前代提升 3 倍。

华大九天(301269) 国产 EDA 工具龙头,为 “九天” 的飞控芯片设计提供全流程验证,支持 3nm 节点工具链,使芯片面积缩小 15%、能效比提升 20%。

六、挑战与未来展望

技术迭代压力

美国正加速推进 “复制者” 计划,目标 2026 年部署 2000 架无人系统;俄罗斯 “Cerberus” 系统已实现光纤通信蜂群协同。“九天” 需持续优化 AI 算法(如强化学习动态任务分配)和动力系统(如旋转爆震发动机),以保持领先优势。

国际市场拓展

尽管 “九天” 性价比显著,但欧美国家可能通过技术封锁(如限制量子通信模块出口)或舆论施压(如炒作 “自主杀伤武器” 伦理问题)阻碍其出口。需加强与 “一带一路” 国家的军贸合作,建立本地化组装线以规避风险。

民用场景落地

物流、应急救援等民用市场对成本敏感度高,需通过规模化生产(如 2027 年产能 80 架)和技术衍生(如开发氢燃料货运版)降低单机成本至 5000 万元以下,才能与传统运输机形成竞争。

结语 “九天” 无人机的诞生不仅是技术突破的象征,更是中国军工从 “跟跑” 向 “领跑” 跨越的里程碑。其 “空中航母”设计重新定义了现代战争的规则,而全产业链自主可控的实现,标志着我国在高端装备制造领域已具备与西方列强分庭抗礼的实力。随着 2025 年 6 月底首飞临近,“九天” 或将开启全球无人机作战的新纪元,为维护国家主权与世界和平注入新的动能。

风险提示:投资有风险,交易需谨慎!

风险提示:投资有风险,交易需谨慎!